الواضح ان مفهوم الأيديولوجيا وتطبيقاته ، يثير حساسية ملحوظة عند الجمهور ، فضلا عن السياسيين والمفكرين. سيبقى هذا الراي انطباعيا ، نظرا لشكنا في كون المفهوم واحدا عند جميع الناس ، فوق اننا لا نعرف المسافة بين ما يريده الناس من هذا المفهوم وما يرفضونه فيه.

على أي حال ، قد يكون مفيدا المرور سريعا على اصل المفهوم وسبب الخلاف حوله ، ولا سيما الموقف المتشكك فيه او الرافض له.

تقول المصادر ان الذي صاغ مصطلح

الأيديولوجيا ، هو

المفكر الفرنسي ديستوت

دي تريسي سنة 1796. كان دي تريسي يحاول وضع قواعد تفسيرية توضح كيفية انتقال

البيانات من الحواس الخمس التي تتفاعل مع البيئة المحيطة بالإنسان ، الى عقله ،

حيث تستعمل في تشكيل منظومات الأفكار. ويقال ان تريسي تأثر بالفيلسوف الإنجليزي فرانسيس

بيكون ، الذي رأى ان تفكير الانسان

في الأشياء ، محكوم بذاكرته التاريخية من جهة ، وبمكونات الظرف المحيط به ، وهي

النظرية التي يشار اليها عادة باسم "اصنام

العقل الأربعة". أراد

دي تريسي وضع قاعدة عامة ، تفسر حركة الأفكار منذ ولادتها حتى تتموضع في سلسلة ،

فتشكل منظومة متكاملة ، واطلق على هذا المشروع اسم "علم

الافكار ideology ".

كان

تريسي مقتنعا تماما بأن أي فكرة تولد داخل عقل الانسان ، يجب ان تولد ضمن منظومة

او تنظم لاحقا الى منظومة ، لأنه لا توجد في العقل أفكار منفردة غير متصلة باي

فكرة أخرى.

حصل المصطلح على رواج اكبر بعدما ظهر في كتابات كارل

ماركس ، منتصف القرن التاسع عشر. وكانت المفارقة ان ماركس بدأ ناقدا للأيديولوجيا

، التي قال انها تخلق وعيا زائفا بالواقع ، لكنه اتجه لاحقا الى تشكيل منظومة

فكرية متكاملة ، تمثل نموذجا لما نسميه أيديولوجيا. والواضح ان ماركس لم يتخذ هذا

المنحى في غفلة ، بل يبدو انه أراد عامدا انشاء العقيدة الشيوعية كأيديولوجيا شاملة

ومغلقة الى حد كبير. وخلال القرن العشرين أنشأ معظم الأحزاب الشيوعية الكبرى قسما

خاصا للتعليم والتدريب الأيديولوجي ، وبعضها يحمل هذا الاسم دون مواربة.

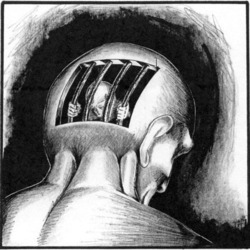

ثمة اعتراضات كثيرة على الأيديولوجيا

، بما هي ومن حيث المبدأ ، وقد ذكرت في المقال السابق قول من قال انها "حجاب

الحقيقة" او الشجرة التي تحجب الغابة. لكني أود التركيز على ما أظنه ابرز

الاعتراضات ، وهو تلبسها بما يشبه عباءة الدين.

توصف الأيديولوجيا بانها نظام

كلي ، ينظم في نسق واحد المعرفة والسلوك الشخصي وعلاقة الانسان مع الاخرين

والطبيعة. وهذه على وجه التحديد وظيفة الدين ، ولذا قيل ان الأيديولوجيا تقوم – عمليا

– بالاستيلاء على مكانة الدين من خلال مزاحمته على الوظائف التي يفترض انه مختص

بها.

نعلم ان المسافة واسعة جدا بين الدين

والايديولوجيا: فالاول من عند الله بينما الثانية من صنع البشر. يركز الدين على

داخل النفس وليس الخارج. الواجب المحدد للإنسان هو الحفاظ على نظافة قلبه ، ومواصلة

تطهيره من خلال اتهام النفس بالقصور او التقصير والاعتذار الى الله عنه. الدين

حالة انجذاب من الانسان الى الخالق ، وليس اندفاعا من الانسان الى بقية البشر. أما

الأيديولوجيا فتركز على المحيط الحيوي

للإنسان ، بناء على فرضية مسبقة بأن الأيديولوجيا التي يحملها كاملة ، وان القصور

في المحيط وليس فيها ولا في حاملها. بعبارة أخرى فان حركة الأيديولوجي تتجه من

داخله الى خارجه ، وتسعى لتغيير المحيط باعتبارها في مرتبة أعلى من هذا المحيط ،

ولا تحتمل الخطأ.

السؤال الآن: ماذا يحصل لو ان

مجموعة اشخاص شكلوا تيارا يحمل اسم الدين ويتحدث بلغته ويرفع شعاراته ورسومه ،

ويعتبر نفسه ممثلا للدين وحاميا لحماه ، لكن المضمون الجوهري لهذا التيار وتعاليمه

كلها ، من صنع البشر ، فهل نصنف هذا الخطاب في جانب الدين ام في جانب الأيديولوجيا

، أي هل نركز على الصورة الإلهية للخطاب ام على مضمونه البشري؟.

الخميس - 07 شَعبان 1446

هـ - 6 فبراير 2025 م

https://aawsat.com/node/5109202-

مقالات

ذات صلة

الصعود السياسي للاسلاميين وعودة الدولة الشمولية

حول القراءة الايديولوجية للدين

كتاب اخر يستحق القراءة : كارل بوبر "منطق البحث العلمي

حول القراءة الايديولوجية للدين

ايديولوجيا الدولة كعامل انقسام: كيف يحدث التفارق

الآيديولوجي والثقافي؟