لعل بعض القراء قد اطلع على

مبررات حملة "ولي امري ادرى بامري" . كتبت في الاسبوع الماضي عن الحملة

من حيث الشكل الخارجي الذي وجدته مثيرا للاهتمام . لكن الحملة - من حيث المضمون –

تنطوي على خطأ جوهري لعل السيدات اللاتي يقفن وراءها قد انتبهن اليه الان . يتمثل

هذا الخطأ في الربط المتكلف بين واقع اجتماعي تسنده تقاليد متوارثة ، وبين مبررات

دينية ينبغي ان تبقى متجردة عن هذا الواقع . تقول احدى وثائق الحملة ان ولي الامر

المقصود هو "النسخة المثالية" ، اي الرجل الذي يوفي بمسؤلياته كلها وليس

النسخة المعروفة في مجتمعنا ، اي الشخص الذي يحول الولاية الى مبرر للتحكم الشخصي.

وتقول وثيقة اخرى ان مرجع الحملة هو التعاليم الدينية التي تلزم المرأة بطاعة

وليها. والحقيقة انه لا يوجد نص واحد في القرآن او السنة يدل دلالة قطعية على

مفهوم ولاية الرجل على المرأة المتعارف في مجتمعنا في هذا الوقت. الاراء والادلة

التي تقال في هذا السياق تتسم جميعها بطابع اعتذاري ، تبريري ، او دفاعي ، وغرضها

جميعا هو تسويغ وضعية اجتماعية خاصة ، هي الوضعية القائمة في مجتمعنا اليوم. لكن

جميعها قابل للرد والنقض بادلة عقلية او بنصوص اخرى ، فضلا عن دلالة التجربة

الحسية.

فكرة الولي المثالي تتحدث عن

شيء غير موجود في الواقع ولا يمكن ايجاده . لانها لو كانت قابلة للتطبيق الواقعي

لما وصفت بالمثالية . نعم هناك رجال افضل من غيرهم ، لكن المشكلة لا تكمن في كون

الرجل فاضلا او غير فاضل . المشكلة تكمن في فكرة "حاجة الانسان – رجلا كان او

امرأة - الى ولي" ، وهي فكرة تستبطن مخالفتين بارزتين لروح الدين الحنيف .

المخالفة الاولى هي ارضية الفكرة ، اي اعتبار المولى عليه - المرأة في هذه الحالة

- انسانا ناقص الاهلية . والنقص هنا متعلق بكفاءتها الذهنية والروحية. وهذا خطأ

واضح لان القرآن يتحدث عن خلق الانسان "في احسن تقويم" ، وليس ثمة دليل

على ان الرجل فقط هو المقصود بالانسان في الاية المباركة ، كما لا دليل على

استثناء المرأة من عموم الاية . حسن التقويم لا يعني بطبيعة الحال الشكل الخارجي ،

بل التكوين الكلي ، واهم تجسيداته بالنسبة للانسان هي الكفاءة العقلية والروحية .

اضافة الى نص القرآن الكريم ، فامامنا الدليل الحسي: ملايين السيدات في شرق العالم

وغربه حصلن على الاستقلال الكامل وتحملن المسؤولية الكاملة عن انفسهن وحياتهن ،

ولم يشعرن ابدا بالحاجة الى كفيل ينوب عنهن في التفكير واتخاذ القرار في صغير

الامور وكبيرها .

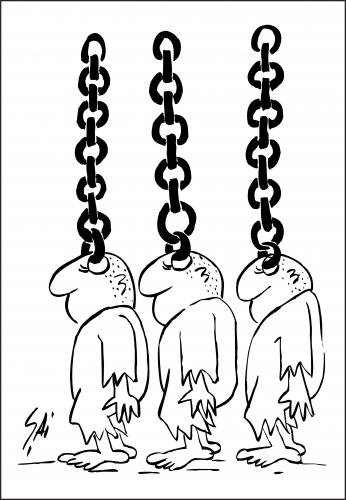

اما المخالفة الثانية لروح

الدين فتكمن في ان ولاية الرجل على المرأة بالمفهوم المتعارف في مجتمعنا تؤدي –

موضوعيا - الى تقسيم المجتمع الى طبقتين ، طبقة السادة ، اي الرجال ، وطبقة

الاتباع ، اي النساء. فالطبقة الاولى تتحمل مسؤولياتها ومسؤوليات اتباعها ،

والطبقة الثانية تتهرب من مسؤولياتها بالقائها على عاتق الغير . دعنا نقرأ معا

مثالا قرآنيا قريبا من هذا المعنى : " وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا

يقدر على شيء وهو كلّ على مولاه اينما يوجه لاياتي بخير هل يستوي هو ومن يامر

بالعدل وهو على صراط مستقيم (النحل 76) . ما الذي يختاره الانسان بعد قراءة الاية

المباركة : الابكم الذي هو كل على مولاه ، ام العدل الذي يحمل عبء حياته بنفسه ؟.

ليس هنا مجال الجدل الفقهي

حول مفهوم ولاية الرجل وقوامته ، وهو مفهوم غير محرر تماما ، وارى ان ما يتداوله

كثير من الفقهاء في هذا الباب هو اقحام لمفهوم تولد ضمن عرف خاص ، وهو قابل

للتغيير مع تغير هذا العرف ، او مع الاستعانة بعرف مجتمع آخر . بل ان التساهل قد

ادى ببعض البحوث الفقهية الى تسويغ تقاليد اجتماعية خاصة ، بدل مجادلة الواقع بحثا

عن اجتهاد قريب من روح الدين. اقول ليس هذا هو المحل المناسب لنقاش هذه المسألة ،

لكن من المهم الاشارة الى ان المضمون القيمي لحملة "ولي امري ادرى

بامري" يتعارض مع روح الدين الحنيف تعارضا لا يخفى على اي قاريء للشريعة ،

رغم انها تدعي الانطلاق من تعاليم الدين وشريعته.

31 أغسطس 2009